Слышать, видеть, чувствовать и делать (с)

Ымкрезь.

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДЕЛАТЬ!!!

В 1791 году в Санкт-Петербурге из печати вышла этнографическая работа Герарда Фридриха Миллера с длинным и сложным названием:

«Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко черемис, чуваш и вотяков, с показанием их жительства, политического учреждения, телесных и душевных дарований, какое платье носят, от чего и чем питаются, о их торгах и промыслах, каким языком говорят, о художествах и науках, о естественном и вымышленном их языческом законе, також о всех употребительных у них обрядах, нравах и обычаях; с приложением многочисленных слов на семи разных языках, как то на казанско-татарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордовском, пермском и зырянском, и приобщенным переводом Господней молитвы «Отче наш» на черемисском и чувашском языках» [1,2]. (Прим.: название дано в орфографии, приближенной к современной литературной норме).

Работа была написана - согласно предисловию к другому труду Г.Ф. Миллера «Описание сибирских народов» - еще в 1733 году, по результатам пребывания Академического отряда Великой Северной экспедиции в Казанской губернии [2,3]. И на страницах этой работы, а конкретно в самой последней перед приложениями фразе, имеется упоминание об удмуртском варгане: «Второй инструментЪ Татарская волынка, которая по Татарски называется Сурнай, по Черемиски ШюбберЪ, по Чувашски ШипюрЪ; третїй ВарганЪ, по Черемиски называемый КобашЪ, по Чувашски КобасЪ, а по Вотяцки УмкресЪ.» (Прим.: подчеркнуто мной).

Черемисами в то время называли марийцев, вотяками – удмуртов. В современной удмуртской орфографии «УмкресЪ» пишется как «Ымкрезь» и переводится: «1. губная гармонь; 2. дудка» [4].

Согласно некоторым исследованиям [5,6] исчезновение варганов с музыкальной сцены Поволжья и Прикамья, а также европейской территории России в целом, произошло в конце XIX - начале XX веков, чему способствовало широкое распространение других музыкальных инструментов, в том числе губной гармоники. Возможно, это вытеснение коснулось и названий инструментов, поэтому в современном удмуртском языке чистое название для варгана как таковое отсутствует.

В настоящее время бытует представление, что удмуртский варган имел пластинчатую форму [7,8,9]. Но так ли это на самом деле? Небольшое исследование показало, что данное мнение основывается на двух моментах. Первый – это, конечно, археологические находки. Однако все известные находки пластинчатых варганов на территории Прикамского края относятся к V-XII вв. [10,11], задолго до появления труда Миллера и задолго до окончательного формирования удмуртского этноса [12,13]. О находках каких-либо удмуртских варганов ближе к XVIII в. мне, на настоящий момент, неизвестно.

Второй момент – книга Ивановой М.Г. «Чепецкие древности» [11], а точнее фрагмент одного абзаца из нее.

«По археологическим данным, одним из древнейших музыкальных инструментов был варган. Небольшие тонкие бронзовые пластинки шириной около 1 см и длиной 6—9 см с вырезанным в центральной части язычком известны в чепецких памятниках с VII по XII век. Их находят в основном в женских погребениях. Такие варганы с середины I тысячелетия н. э. широко встречаются и на других памятниках Приуралья. Изготовленные из бронзы, железа, кости, рога, камыша, дерева, они встречались у многих народов и позднее. У удмуртов они назывались «ымкрезь». Формы и размеры варгана несколько изменились, но принцип извлечения звука остался тот же, что и в древние времена. Варган подносят ко рту, прижимают к зубам и указательным пальцем другой руки защипывают язычок.»

Написано, надо отметить, несколько неоднозначно. Я специально выделил ключевые слова. Следуя логике грамматики, можно уверенно утверждать, что удмуртские варганы, которые назывались «ымкрезь», имели вид пластинок. Если же принять во внимание последующее уточнение об изменении форм и размеров, то очевидное утверждение становится спорным... Вообще, достаточно поменять первое выделенное мной слово "они" на просто "варганы", как смысл написанного кардинально меняется.

Косвенно о форме удмуртского варгана XVIII в. можно судить, если проанализировать непосредственно текст Миллера.

В целом, Миллер упоминает только три музыкальных инструмента: гусли, волынку и варган. При этом волынка и варган удостаиваются лишь перечисления их названий на разных языках, на гуслях же Миллер останавливается более подробно.

Сначала он говорит об инструменте "наподобие лежачей гарфы". Далее описывает его форму, называет количество струн. Наконец, добавляет, что "такие инструменты употребительны и у Русских", при этом считает, что русские переняли свои гусли вместе с названием у татар.

Отсюда напрашивается ряд интересных умозаключений.

1. Г.Ф. Миллер рассказывает о вышеперечисленных инструментах как немец и словами, понятными, прежде всего, немцам (или европейцам).

2. Гусли являются экзотикой для немцев (отсюда их подробное описание), а волынка и варган - нет.

3. Волынка и варган изучаемых Миллером народностей не отличались - или отличались несильно - от знакомых ему (немецких или даже русских) инструментов, а также не различались они и в упомянутых племенах (отсутствие сравнений и противопоставлений).

Конечно, последний вывод несколько натянут, но если предположить его правдивость, то окажется, что черемисский, чувашский и вотяцкий варганы начала XVIII века имели дуговую конструкцию (сравните немецкие маультроммели, русские варганы). В отношение марийского и чувашского инструментов это даже установленный факт [6,14,15].

Кроме того, в удмуртском языке есть еще одно слово для обозначения варгана: "ымкубыз", - указывающее на его тюркоязычное происхождение и отсылающее к ближайшим соседям удмуртов – татарам (в первую очередь) и башкирам (во вторую). Наиболее распространенной конструкцией кубызов этих народов и сейчас, и в Новое время была дуговая [6].

Пластинчатые варганы.

Фактически все найденные на территории современной Удмуртии пластинчатые варганы датируются второй половиной I – началом II тысячелетия н.э. (V-XII вв., так называемая поломско-чепецкая культура) [10]. Большая часть находок выполнена из цветного металла, меньшую часть представляют собой изделия из кости. Деревянные находки отсутствуют, но связано это, скорее, с сохранными возможностями материала, веками пребывающего в земле, нежели с «неиспользованием» дерева для изготовления варганов вообще. Тем более, что по сравнению с металлом дерево является более доступным, более дешевым и более поддающимся обработке материалом.

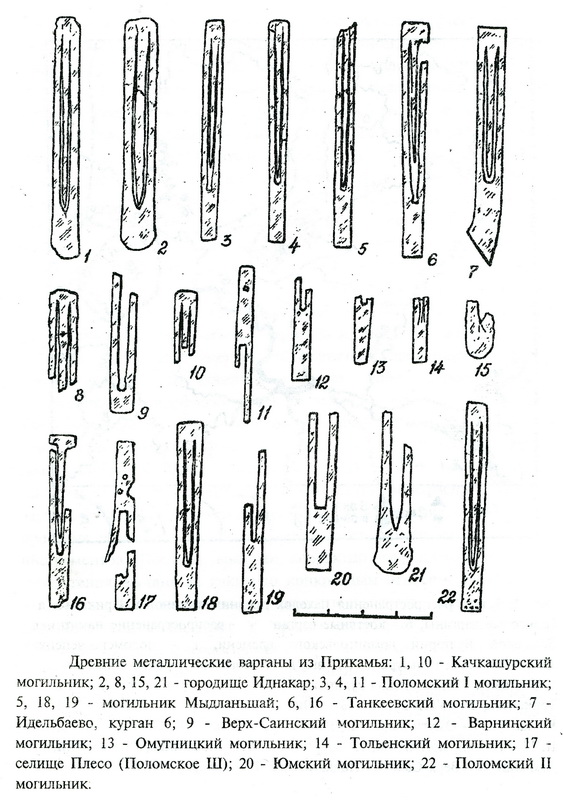

Древние металлические варганы (см. рис. ниже [10]) представляют собой вытянутые пластинки прямоугольной формы с несколько расширенным со стороны основания язычка концом. Язычок – узкий, прямой или клиновидный, - вырезался с таким расчетом, чтобы со стороны его кончика пластинка имела небольшую (сплошную) площадку, удобную для удержания инструмента пальцами, тогда как на противоположном конце пластинки основание язычка только немного не достигало края. Углы пластинок иногда закруглены, дополнительные отверстия на раме или язычке, как правило, отсутствуют [7,10].

Длина найденных пластинок (включая фрагменты) колеблется от 48 до 70мм, ширина – от 3,8 до 10,5мм, толщина – от 0,2 до 0,6мм. Длина язычков, в соответствии с размерами инструментов, - от 20 до 50мм [10]. Некоторые исследователи считают, что длина целых варганов составляла от 60 до 90мм, ширина – 10мм, толщина – 1,5-2мм [8]. Возможно, значения последней несколько завышены.

Долгое время считалось, что материалом для изготовления металлического варгана служила бронза. Однако результаты спектрального и физического анализа показали, что инструмент изготовлен из меди, покрытой сверху свинцом и оловом [8].

Интересен факт находки одного из варганов, лежащим на прямоугольной деревянной плашке, по размеру сопоставимой с инструментом. Эта находка позволила соотнести ее с сообщениями о хранении варганов в своеобразных футлярах, выполненных из двух деревянных пластинок, вырезанных по форме инструмента и перевязанных нитью [10].

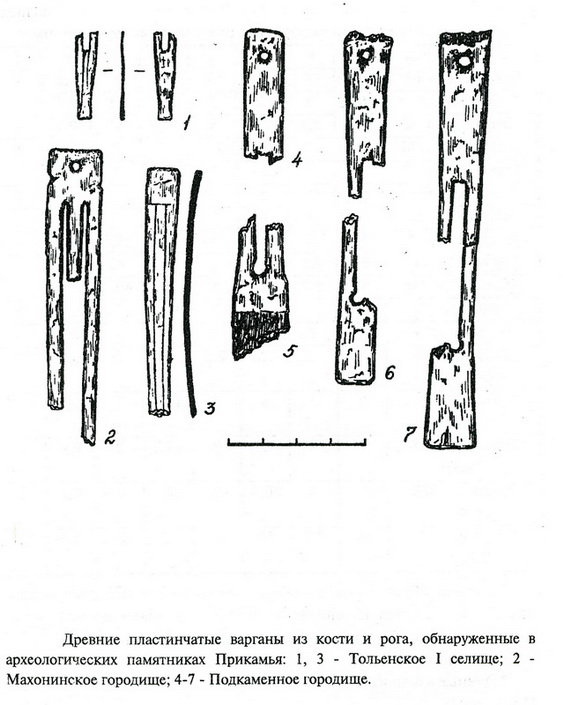

Что касается костяных варганов, то их можно условно разделить на две группы [10]. К первой (см. рис. ниже: 2,4-7) отнесены более крупные варганы в виде прямоугольных пластин длиной до 127мм, шириной 15-16мм, толщиной около 2мм. Прорезной язычок может занимать почти всю длину пластинки либо лишь ее небольшую часть. Как правило, на конце пластинки со стороны основания язычка имеется отверстие.

Вторая группа костяных варганов – это небольшие пластинчатые инструменты, по своей форме и размерам сближающиеся с металлическими и, возможно, подражающие им (рис. выше: 1,3).

До настоящего времени у обских угров (ханты и манси) сохранился инструмент, очень схожий по строению с костяными варганами первой группы, - тумран, - который изготовляется из расщепленной кости задней ноги или лопатки оленя. Инструмент представляет собой узкую пластинку до 10-15 см длиной, 1,5-3 см шириной, с прорезанным внутри тонким язычком и привязанной к его основанию жильной нитью (см. рис.) [16,17,18,19].

Когда-то предки манси жили на Урале и его западных склонах, но в XI-XIVвв. были вытеснены пришлыми коми и русскими [20]. И, хотя неволинская культура (IV-IXвв.), к которой относятся находки костяных варганов первой группы [10], не соотносится с известными угорскими племенами [21], она, все же, имела пространственно-временную общность, а значит и контакты с древними манси (пермское влияние и сейчас прослеживается в обскоугорских языках [22]). Таким образом, существует вероятность единого происхождения сравниваемых инструментов.

Металлические и костяные варганы изготавливались, по-видимому, однотипно [10]. Язычок прорезался многократным проведением резца по намеченному рисунку. Иногда предварительно делалось отверстие у острия язычка.

Эксперименты с находящимися в хорошем состоянии экземплярами древних металлических варганов показали, что наиболее оптимальным является следующий способ игры. Инструмент зажимается зубами или губами с помощью зубов и держится одной рукой за сплошной конец пластинки, возможно, с некоторым отведением его на себя. Палец другой руки ударяет или подергивает язычок, заставляя тот вибрировать [8,10,23].

(На самом деле, есть большие сомнения в приведенном способе игры, более подробно этот момент постараюсь разобрать позже).

Что касается костяных варганов, то, исходя из общности устройства представителей первой группы с тумранами, можно предположить и схожий способ игры на них, который достаточно сложен. Язычок в движение приводится при помощи нити, при этом нить дергается строго по горизонтальному направлению язычка [18]. Очень важным условием игры является также правильное дыхание [16,17,18], иначе звук получается тихий, едва слышный. Говорят, надо начать дышать настолько сильно, чтобы язычок тумрана оказался в своеобразной аэродинамической трубе [17].

В заключение следует сказать, что описанные выше пластинчатые варганы нельзя в полной мере отнести к удмуртским музыкальным инструментам. Уже из контекста статьи становится ясно, что ареал подобных находок достаточно обширен. Помимо Удмуртии сюда подпадают территории современных республик Татарстан (рисунок с металлическими варганами: 6,16), Башкортостан (рисунок с металлическими варганами: 7), Пермского края (рисунок с металлическими варганами: 9; рисунок с костяными варганами: 2,4-7) и Кировской области (рисунок с металлическими варганами: 20), т.е. фактически все Прикамье [10].

Источники информации:

1. Герард Фридрих Миллер. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов… - скачать

8. Кунгуров С. Удмуртские традиционные музыкальные инструменты // Ежегодник финно-угорских исследований - 07, 2008

9. Туркевич Е.А. «Коллекция традиционных удмуртских музыкальных инструментов» // Музеи России: поиски, исследования, опыт работы. – Сб. науч. тр. № 9, - 2007

10. Иванов А.Г., Голубкова А.Н. Древние варганы Прикамья // Вестн. Удмурт. ун-та. - 1997

11. Иванова М.Г. Чепецкие древности. – Устинов, 1985

13. Белых С. К вопросу о формировании единого удмуртского этноса // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв. Материалы научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения В.Ф.Генинга. Ижевск, 2000

20. Википедия: Манси

проблема границ угорского участия в этнической истории Предуралья

// Вопр. археологии Урала. Екатеринбург ; Сургут, 2008б. Вып. 25